大変申し訳ないのですが、3月30日に中国に帰省するため、しばらくお休みとなります。用事の内容から2か月ぐらいかかりそうで、再開日は未定です。日本に帰国し、再開日および予約受付開始日が決まりましたら、このホームページでご案内させて頂きたく思います。その際はよろしくお願いいたします。

新着情報

2024.3.28 中国へ帰省のため、しばらく臨時休業します。

2023.11.3 11月のランチセットメニュー

◆ランチセット◆ ()は税込み価格です。(平日のみ)

1. 春雨麺と水餃子2個 900円(990円)

2. 焼き河粉と水餃子2個 1000円(1100円)

3. えびいか粥と水餃子2個 1000円(1100円)

4. ガーリック卵チャーハンとスープ 1000円(1100円)

5. 中華おこわと大根餅2枚 1100円(1210円)

6. 豚肉粥とふかひれ餃子2個 1100円(1210円)

7. あおさ海苔・チャーシュウ粥と水餃子2個 1100円(1210円)

ランチタイムでも、ランチセットメニューにこだわらず全メニューからご注文頂けます。粥菜坊のメニューは、とても豊富なうえ他店にないものばかり。全体のメニューを見渡して頂くことをお勧めします。

〇ランチセットのお持ち帰り〇

ランチセットメニューもお持ち帰り頂けます。ご自宅での昼食に是非ご利用下さい。もちろん、ランチセット以外もお持ち帰り頂けます。

温かい料理持帰りメニュー一覧はこちら

冷凍品持帰りメニュー一覧はこちら

オンラインショップはこちら

(写真) 1枚目.中華おこわ 2枚目.大根餅 3枚目.ふかひれ餃子

2023.3.5 現在、ネット販売を一時休止しております。

大変申し訳ございませんが、在庫不足によりしばらくの間、ネット販売を休止させて頂いております。

2022.4.4 当分の間、引き続き21:00閉店とさせて頂いております。

“まん延防止措置”は解除されましたが、当分の間、引き続き21:00閉店とさせて頂きます。

2020.11.2 【おすすめ新メニュー】17年来の念願: 竹昇麺を使った「本気の雲呑麺(ワンタンメン)」

2004年の粥菜坊開店時、広めたいと強く思っていた広東ならではの食べものが2つありました。ひとつは広東人なら誰でも知っている腸粉(チョウフン)。今では、粥菜坊を訪れるほとんどのお客さんが食べていかれますし、テレビでも何度か紹介されてきたので、そこそこ多くの人に知っていただけたかなとそれなりに満足しています。

そして、もうひとつが雲呑麺(ワンタンメン)です。これは、開店以来17年間ずっとその思いを胸に秘めてるだけで、準備の時間がとれず実現できずにいました。実は、雲呑麺の本場、広州や香港では雲呑が入っていれば雲呑麺というわけではなく、竹昇麺という独特なコシを持つ麺を使ってこそ雲呑麺なんです。雲呑麺は、私の出身地、広州の西関が発祥の地なので、そこは譲るわけにいきません。そして、緊急事態宣言下の自粛期間… 着々とその準備を進め、自粛明けに念願を果たしてメニューに載せることができました。スープは、魚介をベースとして蝦子(シャーズ)と黄にらからも出汁をとったクリアスープ。ぜひ一度はお試し下さい。かなり好評です。

2020.8.1 冷凍餃子の粥菜坊式簡単な焼き方

粥菜坊式餃子の焼き方はこんなに簡単

ポイントは音!

①餃子(冷凍のまま)、水、油をフライパン(下記注1&2)に入れます(順序はどうでも構いません)。水と油の量は合わせて餃子の1/2~1/3が浸るぐらいで、フライパンの蓋をして中火にかけます。

② 油が強く跳ねる音が始まります。時々フライパンをコンロの上を滑らすように回す(注3)程度で、音にだけ注意を払って、あとはほうっておいて構いません。

音が小さくなってきた時がポイントで(注4)、蓋を開け、焼け具合を見て油や水の量、火の強さを調整下さい。

③ 適度に焼けたら、火を止めて出来上がりです。

注:

1. フライパンのフッ素が剥がれていたり、鉄製のフライパンだと上手に焼くのは難しくなります。

2. 窓付きの蓋があれば使い易いです。

3. フライパンを回すことで、出来上がりのムラをなくし、綺麗に焼きあがります。

4. ここがポイント! 油の跳ねる音が無くなることは、水か油のどちらかが無くなっていることを意味します。水が無くなったのに、火を止めるタイミングが遅れると餃子を黒焦げにしてしまい、逆に油が無くなっていたら、ただ水でジュワジュワしてるだけです。焼き具合を見て、水を足すなり油を足すなり、火を弱めるなりその場を離れずに調整して下さい。

(写真) 1枚目.フライパンに冷凍餃子.水.油を入れます。水と油の量は合わせて餃子の1/2~1/3程度。

2枚目.蓋をして中火にかけます。

3枚目.餃子同士やフライパンの底に餃子が付かないように、時々フライパンをくるくる回します。

4枚目.音が落ちてきたら焼け具合を見てみます。

5枚目.焼け具合が適当になったら、お皿に並べます。

6枚目.完成です。

? その他の冷凍品のお召しあがり方はこちら

2020.8.1 冷凍品のお召しあがり方及び注意点

◇中華粥

解凍して、お鍋にあけて沸かしてお食べ下さい。自然解凍がお薦めですが、お急ぎの場合は、湯せんや電子レンジで解凍しても構いません。ただし、レトルトパックではないため、温度によっては袋が破裂してしまう恐れがありますのでご注意ください。

また、沸かした後に煮詰めてしまうと、塩辛くしてしまう恐れがあります。

なお、冷蔵庫を利用するとゆっくり解凍されますので、朝食べる場合は夜に、夜食べる場合は朝に、冷凍庫から冷蔵庫へ移動しておくと適当に解凍できているかと思います。

◆電子レンジで温める

◇豚肉腸粉

まず自然解凍をします。自然解凍後、ラップをつけたまま電子レンジ500~600Wで1分半、さらに裏返して1分半ほど温め下さい。レンジから出して、ラップを取り、お皿に移して、たれをかけてお食べ下さい。

ラップが大変熱くなりますので、ご注意下さい。また、ラップを取る際は、手で開こうとするよりも、少しつまみ上げてキッチンばさみで切った方がお皿に移しやすいと思います。

万が一、温かさが足りない、あるいは柔らかさが足りない場合は、お皿にサランラップをかけ、もう一度レンジで若干温め下さい。

◆茹でる

◇雲呑麺

まず、スープと麺を自然解凍しておきます。次に、鍋でたっぷりお湯を沸かし、雲呑を茹で、上に浮かんだら丼に移します。麺をほぐして鍋に入れ、約5秒程度でざるにあげ、雲呑が入った丼に移します。お鍋のお湯を捨て、自然解凍させたスープをお鍋にあけ沸かします。沸騰寸前ぐらいで雲呑と麺が入っている丼に注いで出来上がり。

◇中華ちまき

お鍋でお湯を沸騰させ、笹の葉をむかずにそのまま入れます。冷凍のままなら20分、解凍後なら15分ほど茹でて下さい。茹でた後、お鍋から取り出して、ひもをはずし笹の葉をむいて食べます。その際、葉が大変熱いのでご注意下さい。お好みで、醤油をちょっと垂らすのもよいかもしれません。

◇海老ワンタン

鍋でたっぷりお湯を沸かし、ワンタンを入れて上に浮かんできたら出来上がり。お皿にあけて、醤油やお酢でお食べ下さい。

◆焼く

◇牡蠣のお好み焼き

一度焼いたものを冷凍していているので、簡単です。ラップから取り出し、フライパンに油を少々いれて、お好み焼きの両面をこんがりする程度に焼いたら出来上がりです。

◇大根餅

まず自然解凍します。フライパンに油を入れ、両面適当に焼いたら出来上がりです。

◇エッグタルト

自然解凍してからオーブントースターで2~3分焼きます。

◇冷凍餃子のお召し上がり方

? 粥菜坊式 冷凍餃子の簡単な焼き方はこちら

◆そのまま あるいは レンジで温める

◇ザーサイ、タピオカ餅

自然解凍をしてそのままお食べ下さい。

◇冷凍小皿料理のお召し上がり方

自然解凍をしてそのままでも食べられますし、温かくしたい場合はレンジで温めて下さい。

◆蒸す

◇おこわ.しゅうまい.蒸し餃子.カスタードまん.薬膳あんまん

蒸し器でお湯が沸騰してから冷凍のまま蒸し器にお入れ下さい。蒸し時間は次の通りです。

中華おこわ:15分

しゅうまいの真実:12分

大きな海鮮しゅうまい:10分

蒸しえび餃子、にら入り蒸し海老餃子、いかすみ皮の海老餃子:9分

中華カスタードまん:8分

薬膳あんまん:12分

◆揚げる

◇春巻

フライパンに油を入れ、油温160度ほどに上げてから、冷凍のまま春巻を入れ、両面揚がったら出来上がりです。

◇ハスの実餡の胡麻団子

フライパンに油を入れ、油温140度ほどに上げてから、冷凍のまま胡麻団子を入れ、浮いてきたら出来上がりです。

万が一、商品に問題がありましたら、お手数ながら粥菜坊(〒211-0064川崎市中原区今井南町4-12、電話&FAX 044(733)7538)までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

2019.10.29 粥菜坊が紹介された書籍・雑誌・新聞

書籍・雑誌・新聞

●『ぴあ 横浜の町中華』(2019年9月発売)

●『横浜ウォーカー』2018夏(2018年7月発売)

●『OZmagazine』2017年4月号(2017年3月発売)

●『るるぶ南武線(国内シリーズ)』(2016年3月発売)

●『東京ウォーカー 武蔵小杉・日吉・綱島 ジモト飯』(2016年1月発売)

●『ぴあ 武蔵小杉食本』(2014年12月発売)

●『餃子女子』(2015年9月発売)

●『散歩の達人』(2014年7月発売)

●『武蔵小杉ウォーカー』(2014年5月発売)

●『田園都市生活』Vol.49(2013年6月発売)

●『OZmagazine』2013年4月号(2013年3月発売)

●『大人の週末』2013年4月号(2013年3月発売)

●『川崎本』(2012年12月発売)

●『ことりっぷ 横浜』(2012年2月発売)

● 神奈川新聞 2012年1月9日

●『横浜ウォーカー』8/2号 (2011年7月発売)

●『田園都市 レストラン&カフェ』完全保存版 (2011年12月発売)

●『横浜・鎌倉・湘南 お洒落グルメ案内』(2011年10月発売)

●『田園都市生活』秋号(Vol.42) (2011年9月発売)

●『るるぶ川崎市(国内シリーズ)』(2010年12月発売)

●『横浜ウォーカー』(2008 No.6)

●『神奈川グルメ まるかじりガイド』(2008年1月発売)

●『川崎市ウォーカー』(2007年11月発売)N

● 日本経済新聞 2007年10月25日

●『散歩の達人』2007年7月号(2007年6月発売)

● 神奈川新聞 2007年3月27日

● 東京新聞2007年1月29日

●『dancyu』2006年3月号(2006年2月発売)

○『粥菜坊が紹介されたテレビ・ラジオ・動画』はこちら

=============================================

◆『ぴあ 横浜の町中華』(2019年9月発売)

素材の味を生かした独創的な広東料理

「牡蠣の中華お好み焼き」「豚肉腸粉」「朝鮮人参粥ランチセット」が紹介されました。

◆『 横浜ウォーカー』2018夏 (2018年7月発売)

おいしさと見た目に驚く思わず息をのむグルメ

「金針菜(ユリの花のつぼみ)と海老の炒め」「豚肉腸粉」「中国茶・雪菊」が紹介されました。

◆『OZmagazine』2017年4月号(2017年3月発売)

「朝鮮人参粥」が紹介されました。

◆『るるぶ南武線(国内シリーズ)』(2016年3月発売)

◆『東京ウォーカー 武蔵小杉・日吉・綱島 ジモト飯』(2016年1月発売)

疲れた体に染み渡る

栄養満点な中華粥の名店

「朝鮮人参粥 」「豚肉腸粉」「中国茶・雪菊」が紹介されました。

◆『ぴあ 武蔵小杉食本』(2014年12月発売)

シェフの独創性が光る

優しくも力強い広東料理

「牡蠣の中華お好み焼き」「豚肉腸粉」「朝鮮人参粥ランチセット」が紹介されました。

◆2015年9月発売 『餃子女子』

歌手の玉城ちはるさんは、芸能界きっての餃子好きらしく、コンサートで日本各地を訪れると美味しい餃子のお店を探し歩くそうです。そんな彼女が、日本中で訪れたお店の中から、厳選した30店を紹介した『餃子女子』という本を出版しました。粥菜坊も取材を受け、掲載されています。とはいっても、それまでご来店頂いたことはなく、噂を聞いて来てみたかったお店の筆頭だったということでした。書店で見かけたら、是非読んでみて下さい。

◆『散歩の達人』8月号(2014年7月発売)

夏のスタミナ補給に粥菜坊の中華粥が紹介されています。驚いたのが、同誌編集長のツィッターでの投稿。粥菜坊の人参粥を「俺史上最強の一品。散歩の達人に載っけちゃいました」とつぶやいているんです。そんなに気に入って頂けてたとはビックリ。どおりで、食したその場で取材の申し込みをされたわけです。ちなみに、「朝鮮人参粥」と一緒に「青玄米粥」も紹介され、「豚肉腸粉」「マーラー茄子」「とろとろトマトの卵とじ」「仙草ゼリー」「朝鮮人参片烏龍茶」の写真が掲載されています。

◆『武蔵小杉ウォーカー』(2014年5月発売)

取材に来店して下さったのは、フリーアナウンサーの山崎彩さん。今回は神奈川テレビの『旬菜ナビ』という番組とのコラボ企画となっているそうで、同番組でレポーターをしている山崎さんご本人がレポートして下さいました。さて、実食して頂いたのは、「海老粥」「 餃子6種」「中国茶・ 雪菊」。写真の吹き出しでは「お粥は優しい味わい。餃子も皮はカリカリ、あんは柔らかで、絶品です。」とレポートして下さってます。そして、「タレやラー油、餃子の皮まで手作りで、こだわりの強さを感じました。気さくなご主人は知識も豊富。居心地のよいお店でした」との印象も語って下さってます。そのほか、人気メニューとして「青玄米粥 翡翠」「 豚肉腸粉」「牡蠣の中華お好み焼き」の3品も紹介されています。紙面の中では、『旬菜ナビ』の番組情報も掲載されていて、お互いに発信し合えるコラボ企画、素敵だなと思いました。

◆『田園都市生活』Vol.49(2013年6月発売)

「豚肉腸粉」「朝鮮人参粥」「ランチセットメニュー」が紹介されました。

◆『OZmagazine』2013年4月号(2013年3月発売)

「椎茸鶏肉」「粥豚肉腸粉」が紹介されました。

◆『大人の週末』2013年4月号(2013年3月発売)

ある日突然、雑誌掲載依頼のお電話を頂きました。全然気が付かなかったのですが、既に覆面で取材済みの様子。記事の事前チェックも無く、記事内容は発売当日まで知らされず、ちょっよドキドキしました。「牡蠣の中華お好み焼き」がよっぽど気に入っていただけたのか、大きな写真入りでご紹介下さいました。あわせて、「菜の花餃子」「豚肉腸粉」が紹介されました。

◆『川崎本』(2012年12月発売)

川崎の注目餃子を食べ尽くせ!

食都・広東の味を再現 10種以上のヘルシー餃子

「セロリ餃子」「にんじん餃子」「わかめ餃子」が紹介されました。

◆『ことりっぷ 横浜』(2012年2月発売)

東急沿線に集中しています おしゃれな街、通いたくなる街

体質改善も期待できる広東粥

◆2012年1月9日 神奈川新聞

烏龍茶特集で、とても珍しい烏龍茶ということで当店の朝鮮人参片烏龍茶が紹介されました。

◆『横浜ウォーカー』8/2号 (2011年7月発売)

うまい焼餃子が食べたい!変わり種大集合

◆『田園都市 レストラン&カフェ』完全保存版 (2011年12月発売)

いい店しか載っていない美食ガイド。田園都市生活編集部のいきつけ!305軒

素材の旨味が溶け込んだ広州料理で体質改善

◆『横浜・鎌倉・湘南 お洒落グルメ案内』沿線編 東急線(2011年10月発売)

女性に人気の小皿料理が充実

◆『田園都市生活』Vol.42 (2011年9月発売)

特集: 知られざる“素敵”が潜む街へ 武蔵小杉・元住吉・日吉

本格的な広東粥と点心で身体の中から温まる

◆『るるぶ川崎市(国内シリーズ)』(2010年12月発行)

生米からじっくり炊いた広東粥と女性に人気の小皿料理が充実

◆『横浜ウォーカー』(2008 No.6)

「東急東横線 人気タウン1位武蔵小杉」の中で紹介されました。

◆『神奈川グルメ まるかじりガイド』(2008年1月発売)

生米からじっくり炊いた広東粥と女性に人気の小皿料理が充実

◆『川崎市ウォーカー』(2007年11月発売)

1冊の雑誌の中で、なんと2か所で紹介されました。

ページ43 地元っ子ご用達の広東粥と餃子の店

市の地元店コンクールで1位に輝いた人気店。米をゆっくり煮込み、具から出るダシが染み込んだ10種の広東粥、野菜のうま味たっぷりのあんが入った餃子がおススメ。

ページ83 スローな店で癒しのひと時

中国のコック経験をもつ招さんの作るおかゆは、米の甘さやトロみを最大限に生かした本場の味、食後の中国茶でホッ。

◆2007年10月25日 日本経済新聞

連日にぎわいを見せるヘルシーな広東料理の店

◆『散歩の達人』2007年7月号 (2007年6月発売

体がよろこぶ素材と料理

型にはまらないオリジナリティ満載の中華

◆2007年3月27日 神奈川新聞

日本の素材と広東料理の融合が面白い

◆2007年1月29日 東京新聞

『ひと』 お客の笑顔が元気のもと 広東粥専門店の店長 招杏明さん

◆『dancyu』2006年3月号 (2006年2月発売)

アジアをぐるり、温もりのお粥めぐり

何杯でもいける、さらり清らかな鶏風味。やさしい味に、思わず顔がほころぶ!

2019.8.1 粥菜坊の調理人のことがわかるページ(随時加筆中)

粥菜坊は、夫婦で営んでいる小さな飲食店です。ホールを担当しているのは夫の私山本で調理は全くできず、調理は妻の招ひとりで担当しています。二人とも飲食業務の経験はなく、私の前職は会計監査で、招の元々の職業は看護師です。二人とも、どこかで修行をしたこともないまま2004年に開いたのが粥菜坊。私は軽い気持ちで招に店を持たせたところ、想像だにしない料理の技術や知識には驚かされ続けられることになります。食材や調味料を量ることはないし、初めて作るものでも味見もしません(手触りや見た目で分かるそうです)。500人規模の炊き出しでも何ら量りもせずに、ひとりでわずかな時間で作り上げていくのです。そのうちに、招の半生には中国だからこそあり得た飲食に絡むたくさんの経験があったことがわかっていきます。日本ではあり得ない、ただただ驚くことが多く、ここでは、夫という立場を離れて、率直にそれらを皆さんにお伝えしたいと思います。

もくじ

● 西関での幼少期

遊びといえば料理の日々

西関(サイグァン)という特別な街

粥菜坊の腸粉の味の秘密

● 農村での少女期

毎日3食、村全員の食事を作った日々

野菜や魚.家畜を育て、塩以外なら何でも作った経験

医者からも見放された病を救ってくれたよもぎ

● 広州に戻った青年期

広州に戻って自宅を自分で建築

看護師の時代

市場での経験

そして来日

● 日本での粥菜坊の開店そして今日

なぜお粥のお店だったのか

とにかく観察好き

粥菜坊での楽しい日々

。

●西関での幼少期

遊びといえば料理の日々

招が生まれたのは1962年4月。その頃、中国では文化大革命という大混乱がまさに始まろうとしている時期で、幼少時は外は危険で不用心に外出できない時代に入っていました。社会の上級層の人たちは「吊るし上げ」の憂き目にあい、紅衛兵と呼ばれる10代20代の子供青年達の暴挙が横行し、内戦とも言えるような状態だったのです。公園で遊ぶなんてとんでもないし、親が外出する時も、子供が勝手に外に出れないよう家の外側から鍵をかける時代でした。そんなわけで、招は遊びたい盛りに遊びは限られ、5歳の時には見よう見まねで始めた料理が唯一の遊びとなっていったそうです。昔の厨房ですから、火に薪(まき)をくべながらご飯も炊くし、炒め物もします。背が足りないので、椅子にのってやります。そうして、5歳にして家族の食事を作り、母親が仕事から帰るのを待つ日々を過ごすようになっていきます。

(写真) 1枚目:一番右が幼少時の招。2&3枚目:中国の昔の厨房はこんな感じです。横から薪を入れて火の加減を調節します。

西関(サイグァン)という特別な街

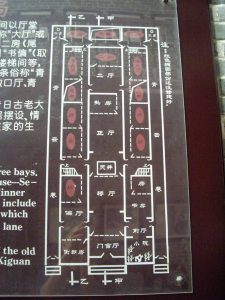

食で有名な広州ですが、その中でもさらに食で有名な場所があります。西関(サイグァン)という旧市街です。今でも広州酒家、陶陶居、蓮香楼といった名だたる老舗レストランが立ち並び、広州の地元では「食在広州、味在西関。」(食は広州に在り、味は西関に在り)という言葉があるほどです。昔は商売の成功者の立派なお屋敷が軒を連らね、若い女性たちは「西関小姐」(西関のお嬢さん)と呼ばれてもてはやされていました。その地域はいったん文化大革命により荒廃してしまいますが、現在では荒廃したお屋敷のひとつが西関民俗博物館として復元され、観光地として整備され賑わいをみせています。そんな西関ですが、実は、招はその西関の生まれ。幼少期はその西関で過ごし、下の写真のようなお屋敷にすんでいたそうです。そして、生まれながらにして、周辺にある有名レストランの味を覚えていきます。

(写真) 広州西関の中心と言える上下九路。「騎楼」と呼ばれる建築様式が有名です。2&3枚目:広州の老舗・広州酒家と蓮香楼。

(写真) 西関には小さな飲食店もいっぱいあるし、路上では今でもおじさんおばさんが調理をして飲食物を販売してたりします。1枚目:雲呑麺のお店、もちろん使ってる麺は竹昇麺。2枚目:おばさんが売ってたのは牛雑(もつ)。3枚目:それを買って道で食べたりします。

(写真) 1~9枚目:西関民俗館の館内の様子。招はこんなお屋敷に住んでいたそうです。懐かしくてい大いにはしゃいでいました。 10枚目:再開発されて奇麗になった館外周辺の様子。

粥菜坊の腸粉の味の秘密

香港でも広州でも多くの場所で腸粉を見ますし、日本でも広東料理のお店に行けば腸粉を置いてるところもあります。でも、腸粉なら同じ味かというとそうではありません。腸粉自体の味は、お米の味がほのかにするぐらいで、美味しさのポイントはタレにあります。実は、粥菜坊の腸粉のタレの味は、幼少期に西関のコックさんに教わった味だそうです。招が幼児にもかかわらず料理をするので、コックさんが可愛がってくれたし、面白がって料理を教えてくれました。そのひとつが有名店で大人気だった腸粉なんです。そのお店はその後大きくなって多店舗展開し、今の腸粉はもう当時のものではなくなってしまいましたが、今では招が粥菜坊でその味で作っています。彼女もその味が大好きだったからです。50年前の西関の味が、遠い日本の川崎で今も生きていると言えるのかもしれません。

(写真) 今でも故郷に戻れば、必ず腸粉を食べます。

。

● 農村での少女期

毎日3食、村全員の食事を作った日々

招が初めて父親と会ったのは5歳の頃で母親に連れられ、2晩を船で過ごし暗い中会いに行ったのを覚えているそうです。文化大革命が始まり、父は商売で成功していたというだけで収容所に送り込まれてしまっていたのです。数年後、収容所から出てきた父親は広州に戻れず、教育として農村での業務が割り当てられます。兄弟や親戚は家族離散となり、招は父親に付いて広州を後にし農村で生活を始めます。7歳の時です。農村からは、父親は農業に従事させられるだけでなく、村の食事の世話をさせられます。そうして、招は父親と一緒に約150人いた村人の食事を一日3食用意することになるのです。私はこれを聞いて、震災時に数百人規模の炊き出しでも平気で引き受けて一人でこなしたり、粥菜坊での膨大なメニューを一人で調理していける能力に納得しました。

(写真) 1&2枚目:約150人の村人が食事をした広場。広場の片隅にあった井戸は今もあります。3枚目:5世帯で住んでいた家の入口。4枚目:背中側が招が両親と住んでいた小さな部屋の入口。5&6枚目:部屋の内部。

野菜や魚.家畜を育て、塩以外なら何でも作った経験

農村では、罪人の娘ですから、こどもの間でも何かといじめを受けたそうです。叩かれたり蹴られたりは日常的だし、教科書は投げ捨てられるし、学校では1年生から3年生へ飛び級したものの、嫌気がさして3年生でやめてしまいます。日本では、考えにくいでしょうが、彼女の学歴は小学校中退です。それからは、野菜を育て家畜や魚の世話をして一日を過ごします。でも、少女期はなんでも興味津々。どの動植物のことにしても、本からの勉強ではなく、生の観察や実際の経験で詳しくなっていきます。農村なので、農作物は豊富。でも、そこは貧困な時代の中国。農村となると更に貧困で、自分でお肉を食べれるのは年に2、3回といった貧しい生活でした。食材や調味料を買うなんてままならず、塩以外なら自分で何でも作ったそうです。塩だけは、自分で作れなかったので、片道2時間かけて買いに行きました。学校で勉強する必要がなくなった分、たっぷり農業に時間をかけることができ、そこで培った知識をひとつひとつ蓄え、それらが後々料理に大きく役立つようになっていきます。

(写真) 野菜や魚を育てた畑や池

医者からも見放された病を救ってくれたよもぎ

そんなある日、いじめっ子に川に突き落とされます。その晩、高熱が出て、そのまま全身麻痺に陥ってしまいました。手も足もどこも動かせず、顔も麻痺して歪んでしまったそうです。母親に広州の病院に連れて行かれて何箇所もの病院で診察を受けますが、なす術なし。両親とも諦め、植物人間を覚悟したといいます。招は口も動かせず、何の反応もできないものの、耳は聞こえます。だから、会話は聞こえるし、親が諦めたのも分かりました。ところが、実姉の旦那さんがただひとり諦めなかったのです。中国医学の本を読みあさり、自分に任せるよう母親に直談判したのです。義理兄に任せた治療が、あるアパートの6階でスタートしました。よもぎを使った漢方を作ってくれて毎日服用し、よもぎを使ったお灸で身体を手入れし、10歳にしてアルコール度数60度近い白酒も毎日飲みました。そして、奇跡的に42日後、アパートの6階から手すりをつかまりながらでも1階まで階段を降りることができたそうです。この時の経験で、中国医学や漢方への関心を強く持ち、この後ずっと、現在に至っても欠かさず漢方の勉強を続けるようになります。

。

● 広州に戻った青年期

広州に戻って自宅を自分で建築

1976年、約十年にわたる文化大革命が終わりを告げ、やっと広州に戻る許可が出ます。招が14歳の頃です。広州市内に戻ったものの、元々住んでいたお屋敷も、所有していた数多くの家具や骨董品も手元には戻ってきません。住む場所もなく親戚の場所を転々としますが、各場所で肩身が狭くて長居なんてできません。そこで、とうとう我慢できずに始めたのが家の建築だそうです。建築と言っても、日本のようにのこぎりで木材を切って組み立ててというような作業ではありません。中国では、セメントを作りレンガをひとつひとつ積み上げる作業で家を作っていきます。でも、上下水道の整備や電気の配線などが必要ですし、しかも現代とは違ってどれも原始的な作業ですから、そんなに簡単ではありません。そして、作り始めてから約3か月、ついに3階建ての自宅を完成させます。粥菜坊の店舗は、初め全く何にもないスケルトン状態で借りましたが、彼女は飲食店での経験がゼロでも、狭いながら自分でベストな厨房を作ります。大変ながらも自宅を建築した経験があったからだそうです。

(写真) 1枚目:広州に戻った頃の招(左側)。2&3枚目:溶かしたセメントでレンガをひとつひとつ積み上げ、糸を使って水平であることに注意しながら、こんな感じで家を作っていきました。

看護師の時代

しばらくしてから、招は知人の紹介により広州にある大きな病院で看護師の仕事を始めます。もちろん専門の知識が必要な仕事ですから、看護学校での勉強と並行して従事したと言います。産婦人科に勤務したので、多くの赤ちゃんの誕生に携わりましたし、妊婦さんや新米ママさんには多くの健康面・栄養面のサポートをしたそうです。だから、今でも粥菜坊でそんなお客さんに気がつくと声をかけ、時には気がつく限りのアドバイスを送ります。歩き方や妊娠中の体型から男の子か女の子かわかるそうで、そんな話しもしたりします。そして8年。人の命を助けるやり甲斐のある仕事ではあるのですが、時に気分が滅入る業務もあり、看護師の仕事を退職することになります。その間に経験した医学の知識は今でも財産となり、漢方の勉強は趣味となってずっと続けています。今では漢方の講師をやれる資格も取りましたし、粥菜坊での料理にはたくさんの漢方の知恵が入り込んでいます。

(写真) 看護師をしていた20歳頃の招。父親の誕生会にて。

市場での経験

招は、8年携わった看護師の仕事を辞めましたが、両手があれば何でもやって生きていけると思っていたそうです。そこで、農村での知識や経験があるから、市場で野菜や肉を売り始めます。広州の人間は皆、舌がこえてますから目利きがきかなければ市場で生き残ることはできません。毎朝3時4時といった時間に仕入れに行き、野菜だけでなく、まるまる一頭の豚などの家畜や魚をリヤカーで運びます。朝6時には店頭でさばき、それを吊るしたり並べたりして売り始めます。ゆっくりさばいてたら仕事を始められませんし、家畜の各部位には相当詳しくないと仕事になりません。後に、中国で調理師の資格をとりますが、考査のうちの一つが、15分以内に生きているアヒルを調理して試験官の前に料理を出すもの。招は受験者の中で一番速かったそうで、それも市場でのこの経験があったからだと言います。肉は、各部位の美味しさや特徴を知っていると、料理の発想がどんどん拡がるので、料理への関心をどんどん引き出して、苦しいながらもとても楽しく市場での仕事をしたといいます。

そして来日

父親も文化大革命の終えんで広州に戻ってきており、衣料品製造と電球製造で会社をおこし、再度成功を収めていました。父の晩年は招もそのビジネスに一緒に取り組んでおり、父が1989年に他界すると、彼の意向で招が社長を引き継ぎます。ところが、そのことがギャンブル好きの実兄と財産・金銭が絡むどろどろの確執を招いてしまいます。母親もその15年前に他界しているため思い残すこともなく、日本に新しい境地を求めて来日することになります。

。

●日本での粥菜坊の開店そして今日

なぜお粥のお店だったのか

招が来日したのは1990年10月。夫の私は、当時海外で働いていて、日本に戻ったのが1996年1月。海外生活の最後2年は香港だったため、帰国後、広東語を話す機会が欲しくて、広東人の集まりに顔を出してたのがきっかけで知り合いました。私は、海外では世界でも有数の大きな会計事務所で働いていて、特に香港で働いていた最後の2年はプレッシャーと孤独感とで押しつぶされそうな日々でした。そんな中、香港では多数存在するお粥屋さんに、帰宅途中で立ち寄ることが多々あり、ビールを飲みながら食べるお粥と料理は、すさんだ心を和らげてくれました。「日本にも、こんな風に心を癒してくれるお粥のお店が身近にあったらいいなあ。。」そんな思いが頭によぎったものです。さて、それから7、8年の歳月を経て、日本で招と知り合い所帯を持ち、初めてお粥を作ってくれた時のこと。ひと口食べて、すっかり忘れていたその時の思いが頭に蘇ったわけです。おりしも、招は友達作りのために広東料理教室を始めていて、その勢いでお店でも出そうかという話が出ていた時。「そうだ、お粥のお店だ!」こうして、夫である私の要望によりお粥のお店が生まれたわけです。

(写真) 1枚目:当時私が働いていた香港の中環(セントラル)にある太子大厦(プリンス・ビルディング)。2枚目:セントラルへの通勤に使用していたエスカレーター。片道20分以上、23基を乗り継いで通っていました。3枚目:当時私の心を癒しに立ち寄ったお粥屋さん。

とにかく観察好き

招に出逢って交際を始めると、食や薬草に対する彼女の好奇心、探究心に感心し続けられることになります。デパ地下やスーパーではガラスの囲い中で作ってる人が見えるところがありますが、そんな場所では買物はそこそこに、厨房の中の人の動きを熱心に見つめています。店員さんに魚をさばいて貰う時も、手さばきをじっと見つめています。キッチンの中が見える飲食店に入れば、しっかりキッチン内が見える場所に座って、店員さんの行動を観察しています。当時はまだ、後々飲食店を出すなんてこれっぽっちも考えてない時期だったので、ただただ自分の趣味で、少しでも自分の技術、知識を高めたいだけで、そうだったわけです。自宅のすぐ近くが多摩川ですが、多摩川には薬草が溢れているらしく、呆れるほどずっと観察しています。彼女を見ていて、料理は机上の勉強や人から指導を受けるだけが勉強じゃないとつくづく思い知らされていました。

そして、彼女が今でも大切にしている勉強の場のひとつに、食品の展示会があります。毎年2月に幕張で開催されている展示会には、2日間お店を臨時休業して出かけます。面白い食材を探すためなのは勿論ですが、料理の発想を拡げてくれるヒント、新たな技術を習得できるヒントが詰まっているからだそうです。お気に入りは、地方産品ゾーン。日本中から集まる食品業者さん達の「こんなの作っています、あんなの新しく作りました」という発表会みたいなゾーンです。ポイントは、製造者さんと直接お話できるということ。いろんな工夫のお話はとても勉強になるそうです。そうした工夫や技術、知恵を粥菜坊に取り入れられるかどうかを考えながら時間を惜しんで歩き回るのが、とても楽しいと言います。

(写真) 1枚目:展示会は毎年欠かさず見に行きます。2枚目:信頼できる本当の杏仁豆腐も展示会で見つけました。。

粥菜坊での楽しい日々

粥菜坊は広東粥の専門店として始まり、当初は10点ほどのお粥、5種類ほどの餃子、そして少しの小皿料理しかないランチタイムだけのお店でした。でも、中国で体得したことをベースに、日本でも勉強を重ね、これも作れるんじゃないか、あれもできるんじゃないかと思いを巡らせ、ひとつひとつ実現させているうち、今あるような誰でも驚く量のメニューになってしまいました。粥菜坊には紹介したい料理がまだまだいっぱいあります。これからも自ら楽しみながら、皆さんが楽しめる料理を出し続ける粥菜坊でありたい、招はそう考えています。

中国では歴史に翻弄されたとも言える様々な経験をしてきた招。ですが、世の中を恨むことなく、そのひとつひとつを大切にして全力で取り組んできたからこそ、今の粥菜坊があります。飲食店はお客さんの幸せな笑顔が見れて、自分もとても幸せと招は言います。これからも、体力が続く限り、粥菜坊で楽しい日々を過ごしたいと思っているはずです。

(写真) 1枚目:オープン前日のお披露目パーティーでは、入れ替わり立ち替わりで、およそ150人を招待してご馳走を振舞いました。2枚目:以前は料理教室の生徒さんやお客さん十数名連れて、”ライチ狩り&広東料理満喫ツアー”を年1回5年にわたり実施していました。3枚目:川崎市の地元店イチ押しコンクールで優勝し、市長から表彰されたこともあります。

2019.8.1 粥菜坊の調理のことがわかるページ(随時加筆中)

食材に続き、ここでは調理法や調味料について説明しています。粥菜坊では、腸粉など初めて目にする料理は多いですし、餃子や焼売など知られたものでも他店とは大きく違う料理もたくさんあります。そこで、どんな風に調理をしているのか、どんなことを考えたメニューなのかなど、紹介するページになっています。是非、こちらも目を通してみて下さい。

もくじ

◆はずせない5品

豚肉腸粉

焼売の真実

牡蠣の中華お好み焼き

豚げた肉豆豉(トーチー)蒸し

新鮮海老の湯引き

◆その他

いけてるザーサイ

薬膳粥

餃子

中華ちまき

杏仁豆腐の衝撃

薬膳あんまん

月餅

腸粉

● 腸粉は、お米を原料とする白い部分

お店で、メニューの腸粉を指差して「これ何ですか」とはよく聞かれる質問です。白い部分を腸粉と言って、中にいれる具材により◯◯腸粉と言い、粥菜坊の場合は豚肉を入れてますので豚肉腸粉です。さて、この白い部分の腸粉。うるち米を粉砕して水で溶かし、薄く伸ばして蒸して作ります。なぜ、腸粉と言うかというと、薄く伸ばした生地を丸めて麺状にした元々の形が”腸”に似ていて、お米が原料と言う意味の”粉”と合わせて腸粉というわけです。

≪こうやって作っています≫

(写真) 1枚目:お米を粉砕して水で溶かし、鉄板の上に流し込みます。2枚目:蒸し器で1分ほど蒸します。3枚目:それをかき集めたものが腸粉です。

● 腸粉は、香港や広州の広東地方のとてもメジャーな点心

腸粉は、広州や香港といった中国広東地方に行けば、とてもポピュラー。小さな飲食店から大きなレストランまで、あちこちで食べることができるメジャーな点心です。だから、広東人であれば誰でも知っています。でも、中国人なら誰でも知っているかというとそうでもありません。腸粉に目のない広東人は多く、広東料理の中でも代表的な料理といえるのです。

● 粥菜坊の腸粉の特徴 – 形

さて、この腸粉。日本でも広東料理のレストランに行けば、出している所も少なくないですが、どの腸粉も同じかというとそうではありません。先ず、形ですが、一般的な腸粉は布を使って作ります。布の上で、薄く伸ばして作った生地をピラッと剥がし、適当な大きさに切って、具を春巻のようにくるんで作ります。粥菜坊の場合、鉄板の上で作り、それを掻き集めて厚みある腸粉を作っています。その方が、腸粉の食べ応えがあって、プルプル感を大いに楽しめるからです。腸粉は日本語でよく”中華クレープ”と訳されますが、粥菜坊の腸粉は厚みがあるのでその訳は適当でなく、”ちょうふん”とそのまま読んで使っています。

(写真) 1枚目:布腸粉。具を春巻みたいにくるんだ形の腸粉。一般的な形で、皮は薄く中華クレープと訳されている形です。2枚目:丸めて切った形の腸粉。 右下にある写真が切る前の丸めた形で、この形が腸粉と呼ばれる由縁です。3枚目:拉腸。ダイナミックに寄せ集めた形の腸粉で、食べ応え十分。日本ではこの形で出しているのは粥菜坊だけかもしれません。

● 粥菜坊の腸粉の特徴 – 味

実は、この腸粉、お店によって味が大きく違います。正確に言うと、腸粉自体はほのかなお米の香りがするぐらいなので、味の鍵はタレ。粥菜坊が腸粉に使っているタレは、広東料理の本場の中の本場、広州の旧市街西関で昔教わった味。タレは若干の甘みがあるため、テーブル上の自家製の辣椒醤(ラージャオジャン)を付けると、味がガラッと変わります。腸粉を食べる際は、是非、辣椒醤もご利用頂きたいと思います。

● 粥菜坊の腸粉の特徴 – 食感

腸粉の食感はものすごく大切です。2004年の開店当初、腸粉をメニューに載せるつもりで自分の要領で作ってみました。ところが、納得できる食感が出せません。中国と日本ではお米が違うため、そのままでは上手くいかなかったのです。いろんなお米を使って試行錯誤し、5年の歳月を経て、やっと納得できる食感にたどり着きます。それが、今お出ししている腸粉です。独特のぷるぷる感は、本場そのままでお出しできていると自信を持っています。

焼売の真実

広州や香港で焼売を注文すると、日本のような挽肉を使った焼売は出てきません。お肉は、手切り肉と言って豚肉のブロックを切ったものを使います(手切り肉とは言いますが、本当に手で切るわけではなく、包丁を使って手作業で切るということです)。日本の焼売のように玉ねぎも使いません。挽肉を使い玉ねぎを入れた作り方では、形は焼売でも作り方はまるで肉まんです。本場では、豚肉以外で入れる食材は海老と椎茸。口に入れた時には、椎茸や海老の香りを先ず感じ、しっかりした豚肉の食感に満足するのが焼売なんです。粥菜坊でお出ししている焼売は、もちろん本場の作り方で作っています。多くの人が粥菜坊の焼売に驚かれます。

≪こうやって作っています≫

(写真) 1枚目:豚肉はブロックからサイコロ切りにします。2枚目:海老は殻を剥いて一つずつ丁寧に準備します。3枚目:椎茸を細かく微塵切りにして、よく混ぜます。4枚目:焼売の皮で包んでいきます。

牡蠣の中華お好み焼き

日本でもカキオコと呼ばれる牡蠣のお好み焼きがありますが、それとは別物。どちらかというと、チヂミに近い感じのものです。「食材を活かす」とは、こういうことを言うんだと思えるほど、味も香りも材料の牡蠣からパワーアップ。テーブルに運ばれた時点の牡蠣の香りだけでも凄い威力を発揮しています。それもそのはず。粉ものですが、粉を溶くのに水は使わず、牡蠣をもみもみして牡蠣から溢れ出てくる汁を使っているのです。牡蠣好きの人には、たまらない一品。是非お楽しみ下さい。

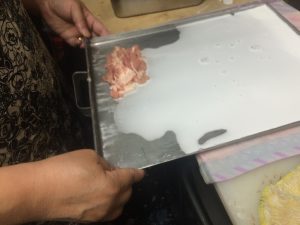

≪こうやって作っています≫

(写真) 1枚目:生牡蠣を細かく切ります。2枚目:葱やキャベツを加えて手でもみもみ。水分は牡蠣から溢れ出てきたもので、水は加えません。3枚目:粉を加えてフライパンに流し込んで焼いて作っています。

豚げた肉の豆豉(トーチー)蒸し

豚げた肉は、豚肉の中で一番美味しい部位ではないかと思っています。味もさることながら、食感もしっかりした部位です。そんな豚肉を豆豉で蒸してお出ししています。豆豉の香りと相まった豚肉の香りが漂います。そして、ぜひ一緒にお食べ頂きたいのが、豚肉の下に敷いているお芋や野菜などの食材。豚肉から出る汁・香りが染み込んで美味しくなっているからです。下に溜まったスープも惜しくて全部飲む方も多くいらっしゃいます。是非、豚肉だけでなく丸ごとお楽しみ下さい。

≪こうやって作っています≫

(写真) 1枚目:豚肉の塊から下駄肉部分をカット。2枚目:豆豉(トーチー)で味付け。3枚目:せいろに入れて蒸します。下に敷いている食材も是非お食べ下さい。肉汁と豆豉が染み込んで美味しいです。

新鮮海老の湯引き

温暖な東南アジアや華南地方では海老が豊富。レストランではさっと茹でただけの海老がよく食べられています。何の手も加えてないので、海老本来の旨さがよくわかり、さらに中国醤油ベースのタレを絡めてひと味変えて食べるものです。粥菜坊では、皮もそのまま食べれる海老を使っています。目玉もヒゲも尾っぽも全部食べてしまう方もたくさんいらっしゃいます。確かに、そのまま食べてしまいたくなるような綺麗な色をしています。海老本来の美味しさをご堪能下さい。

≪こうやって作っています≫

(写真) 1枚目:使っている海老。2枚目:さっと熱湯を通すだけで、何の手を加えるわけではありません。それだけですが、凄く甘いんです。

いけてるザーサイ

一番最初によく頂く注文ですが、ある意味、この一品で粥菜坊を理解できます。というのは、粥菜坊では外部から買ってきたザーサイをそのまま出すことはせず、ザーサイですら粥菜坊でしか食べれないものに作り変えているからです。ザーサイは塩漬けにして作るものですから、そのままでは結構塩辛いんです。ザーサイ丸ごとを切ってからしっかり塩抜きをして、辣椒醤を使って独自の味付けをし直しています。他店とは違うザーサイですから是非ご注文頂きたくて、目立つように「いけてるザーサイ」とネーミングしています。ぜひ、食べてみて下さい。

≪こうやって作っています≫

(写真) 1枚目:外部から買ってきた漬物となったザーサイをホールから切ります。2枚目:塩気をいくぶん残す程度に塩抜きをして、唐辛子でピリ辛に味付けをしています。

薬膳粥

薬膳粥を作るに際して、青.黒.赤.黄.白といった色にポイントを置いているのには意味があります。漢方の世界では、おおまかに言って、青は肝臓や胆嚢、黒は腎臓、赤は心臓や小腸、黄は脾臓や胃、白は肺や大腸に良いとされているからです。それらを考えに入れながら、食材の組み合わせで美味しさを引き出すことを考えています。また、漢方同士でも組み合わせによっては効果を打ち消しあうこともあるので、そんなことがないようにも考えています。

● 青玄米粥-翡翠

原料: 青玄米、緑豆、貝柱、通常の玄米、豚肉、はと麦。青玄米は成長に向け栄養豊富な若玄米を、さらに発芽させた玄米。通常の玄米よりもエネルギーがぎっしりなんです。緑豆もたっぷり使ってむくみにも効果的。脂肪の吸収を抑え、コレステロールや血圧の数値を下げる効果も期待できます。

● 黒米粥-山水

原料: 黒米、黒豆、ハチノス、玄米、黒胡麻、落花生、はと麦。黒米は、若返り作用があり記憶力を高めるため歴代皇帝に献上されていた古代米。血管を保護し動脈硬化を予防するアントシアニンを多く含んで黒色をしています。また、黒豆等黒色の食物は、ホルモンバランスを整え生殖機能を高め女性に適すとされる他、貧血改善効果も期待できます。

● 赤米粥-牡丹

原料: 赤米、あずき、干し牡蠣、玄米、クコの実、もち麦、はと麦。赤米も古代米の一種で、老化防止、美肌・ダイエット効果があり、血糖値を抑えるカテキンが多いため赤色をしています。また、その栄養価から“海のミルク”といわれる牡蠣、老人病の妙薬といわれるクコの実も入って、ストレスを解消し、体の免疫力も高める充実したお粥です。

● 玉米粥

原料: とうもろこし、ひよこ豆、イチジク、玄米、鶏肉、高粱(コウリャン)、粟、はと麦。日本人の死因第1位の癌の予防や、抗癌作用を主に考えて作ったお粥です。抗癌以外でも、免疫力を高める、むくみを取る、腸を整えるなど作用が豊富で、体の健康・美容を維持するお粥です。

● 杏仁薬膳粥-雪華

原料: 杏仁、白きくらげ、イチジク、豚肉スペアリブ、白米、牛乳。杏仁豆腐で知られる杏仁は、実は咳を沈めるなど気管支をはじめ、体にとても良い漢方です。美肌や体全体の健康を考えてお粥にしました。杏仁豆腐はデザート用に甘くしたもので、この杏仁粥はそれほど甘くはありません。

粥菜坊が常時ご用意している薬膳粥は上記の5種類。それぞれまるで違う味です。ひとつひとつ順番にお試ししてみてはいかがでしょうか。

餃子

● 餡は動物性脂肪がほとんどありません

肉汁多めの餃子は、脂多めの肉を使ったりラードを入れれば簡単に作れますが、粥菜坊の餃子はその逆を行きます。各野菜の香り・味を楽しんで頂くため、肉は塊から脂身を取り除きながら自分で挽いて作っていて肉汁は極少に抑えています。一般的には、健康のため動物性脂肪を避ける傾向があるので、それにも添うものと言えます。だから、どの餃子もいくらでも食べれるほどあっさりしてますし、味だけでなく香りも楽しんで頂ける餃子です。

● 皮は粥菜坊のレシピで作っています

皮は粥菜坊のレシピで業者に作ってもらっています。是非、他の餃子と皮のモチモチ感を比べてみて下さい。

● お醤油はつけない方がお勧めです

醤油は調理の過程で適度に使用済みですし、各種野菜の風味を楽しむためにも食べる際はお醤油をつけない方がお勧めです。テーブル上に醤油を置いてはいますが、醤油を使用すると、せっかくの色んな種類の野菜が、どれも同じような味になってしまいます。そのまま食べて頂いて十分美味しい餃子に仕上げてますので、是非醤油は使わず食べてみて下さい。

● 粥菜坊の餃子は36種類

粥菜坊が作る餃子は以下の通りです。

常時メニューにある餃子

セロリと鶏肉の餃子、にんにくの芽の餃子、椎茸と鶏肉の餃子、にらの餃子、キャベツの餃子、海草の餃子、にんじん.大根.海鮮の餃子、ケールの餃子

時期や状況で特別メニューに載せる餃子

きゅうりの餃子、黄にらの餃子、パクチーの餃子、みょうがの餃子、赤紫蘇の餃子、生らっきょうの餃子、おくらの餃子、芹(せり)の餃子、蕗(ふき)の餃子、蕗のとうの餃子、蓬(よもぎ)の餃子、紫芋の餃子、のらぼう菜の餃子、小松菜の餃子、茎わかめの餃子、大葉子の餃子、ミックス茸の餃子、菜花の餃子、ラム肉の餃子、かぼちゃの餃子、あさりの餃子、牛肉白菜の餃子、ほうれん草の餃子、黒胡麻ともやしの餃子、コールラビの餃子、紫蘇の実の餃子、松茸の餃子、原木椎茸の餃子

≪こうやって作っています≫

(写真) 1枚目:脂分を少なめにするため、肉は自分で引いています。2枚目:水っぽくならないように野菜は器械を使わずに包丁で切ります。3枚目:肉に玉ねぎを混ぜ、調味料で味を調整します。4枚目:肉に切った野菜を混ぜます。5&6枚目:器械で包む餃子もあれば、手で包む餃子もあります。7枚目:手包みはぎっしり包めるため、機械包みに比べ2倍ぐらいの具が入っています。

YT

(動画) 粥菜坊の餃子の包み方です。皮に具をのせて、皮のふちに水をつけます。先ず右端を親指とひとさし指でつまんで、左手の人さし指でひだを寄せ、そして右手の人さし指ではさみます。その調子でリズミカルにひだを作っていきます。最後に手前を押すように丸っこく形を整えて出来上がり。粥菜坊の手包み餃子は、1個30~32グラム程度です。

中華ちまき

研究熱心はお客様は、粥菜坊で食材に何を使っているのかお話ししながら食事をしています。その中で、まず分からないでいるのが、中華ちまきの中に入ったほくほくした黄色の食材。ほくほく感からお芋系や栗かと思う方が多いようですが、実は緑豆です。緑豆は皮を剥くとなんと黄色をしているのです。見た目まるでトウモロコシのようなのです。中国医学的には、緑豆は夏バテ防止にベストな食材。美味しくて夏バテが防げれば最高です。是非、中華ちまきをお試し下さい。

≪こうやって作っています≫

YT

(動画) 粥菜坊では、ナマの食材を笹の葉で包んで茹でて作っています。しっかり包んでいるので、茹でても中身が出てくることはありません。動画の中で、粽の中には順番に、もち米・緑豆・落花生・椎茸・豚肉・緑豆・もち米を入れています。

杏仁豆腐の衝撃

誰でも知っている杏仁豆腐。でも、驚くことに、本当の杏仁豆腐を食べたことがある方はほとんどいません。ちまたで杏仁豆腐と言われているものは、杏の種(これを杏仁といいます)を使ったものではなく、アーモンドを代用して作っています。杏仁がそれなりに高価なため、アーモンドエッセンスを使うのですが、薬膳料理である杏仁豆腐の本来の効用はなくなってしまっています。粥菜坊の杏仁豆腐は、もちろん杏の種を使って作ったもの。自然で濃厚な杏仁の香り、味が楽しめます。

薬膳あんまん

粥菜坊のあんまんは独特。小豆の餡に加え、黒豆、なつめ、落花生、クコの実が入っています。こんなにいろいろ入っている餡も珍しいですが、なんと言っても、甘さが適度に抑えられた小豆餡がとても評判。あんこの苦手な方でも、その美味しさに驚きながら食べているようです。さて、この餡。実は、月餅-気で使っている餡と全く同じもの。でも、蒸した場合(あんまん)と焼いた場合(月餅)で、こんなに食べた感じが違うんだと驚かされます。機会があったら、是非比べてみて下さい。

月餅

月餅って機械で作りそうですが、粥菜坊ではひとつひとつ丁寧に手作りしています。その大きさに驚く方も多いのですが、中国の標準サイズ。点心の本場広州と同様、皮は薄く、餡はしっとりして甘さも適当に抑えた月餅を作っています。

種類は6種類。

● 月餅-黒 黒胡麻あん。日本ではオーソドックスな味ですが、日本のより濃厚に感じると思います。

● 月餅-白 蓮の実あん。中国でオーソドックスな味。

● 月餅-紅 皮付き蓮の実あん。ハスの実は落花生みたいに赤い渋皮ができます。その皮ごと練ったのが紅。老化防止や美肌に効き、渋味が加わります。

● 月餅-仁 紅にくるみをいれたものです。

● 月餅-気 「気を補う」をテーマに作った薬膳餡。小豆の餡に、黒豆.なつめ.クコの実.落花生をいれたかなり充実した中身です。

●月餅-美 「美を磨く」をテーマに作った薬膳餡。杏の種から抽出した杏仁(キョウニン)で作った餡に、生姜と百合根を入れています。生姜の辛味がきいて、甘味と辛味が共存する面白いあんこです。

≪こうやって作っています≫

1 2

2 3

3

4 5

5 6

6

(写真) 1枚目:あんこを入れたお団子を作ります。2枚目:月餅の型で、月餅の形にします。3~5枚目:オーブンで焼きます。6枚目:ビニールの袋でラッピングします。